Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

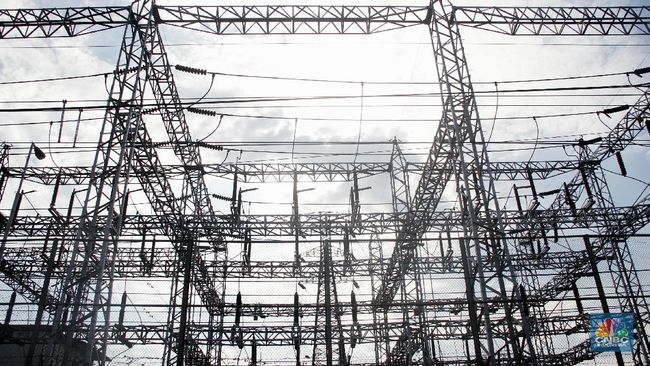

Pada 28 April 2025, sistem kelistrikan Spanyol dan Portugal kolaps dalam hitungan detik. Tanpa peringatan, lebih dari 15 gigawatt pasokan listrik-lebih dari separuh kebutuhan listrik nasional Spanyol-hilang seketika.

Madrid terhenti. Transportasi publik lumpuh. Bandara menangguhkan operasional. Rumah sakit bergantung pada genset cadangan. Kekacauan menyelimuti Semenanjung Iberia, membungkam denyut kehidupan modern dalam sekejap.

Insiden ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ia membuka tabir rapuhnya sistem energi di tengah percepatan transisi global menuju energi bersih. Eropa, yang selama ini dianggap sebagai teladan dalam bauran energi hijau, menghadapi realitas baru: bahwa transisi tanpa kesiapan struktural justru bisa membawa krisis.

Hasil penyelidikan awal menunjukkan gangguan simultan pada dua gardu induk utama di barat daya Spanyol. Tidak ditemukan indikasi sabotase atau kelalaian manusia.

Justru, faktor atmosfer ekstrem yang memengaruhi jaringan tegangan tinggi menjadi tersangka utama. Cuaca ekstrem, yang dulu dianggap langka, kini menjadi rutin-sebuah gejala nyata dari krisis iklim.

Kejadian ini mempertegas bahwa perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga ancaman sistemik terhadap infrastruktur vital. Ketika sistem kelistrikan bergantung pada sumber energi intermiten seperti angin dan matahari, ketidakteraturan atmosfer menjadi musuh baru. Terlebih, penurunan peran pembangkit termal telah mengurangi kelembaman sistem yang selama ini menjaga kestabilan grid.

Spanyol pernah mencatat capaian lebih dari 60% energi terbarukan dalam bulan-bulan tertentu. Namun, tanpa dukungan penyimpanan energi dan jaringan pintar yang andal, pasokan bersih itu rentan terhadap gangguan dan tidak selalu tersedia saat dibutuhkan.

Bagi Indonesia, kejadian ini memberikan isyarat penting. Negara kita sedang dalam fase awal transisi energi-melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP)-dengan target puncak emisi kelistrikan pada 2030 dan nol emisi pada 2060. Namun, seperti halnya Eropa, Indonesia menghadapi risiko besar apabila infrastruktur tidak dikembangkan setara dengan ambisi.

Di banyak wilayah, interkoneksi antarpulau masih terbatas. Skala penyimpanan energi belum signifikan. Mekanisme pengendalian beban dan adaptasi jaringan terhadap fluktuasi pasokan masih jauh dari matang.

Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 memang mencanangkan porsi energi baru terbarukan sebesar 52% pada 2044 dan 73,6% pada 2060. Namun angka tersebut hanya akan menjadi statistik jika tidak dibarengi dengan keandalan sistem.

Pembangkit surya di Nusa Tenggara tak akan banyak artinya jika listriknya tidak bisa mengalir ke pusat permintaan di Jawa. Demikian pula, potensi angin di Sulawesi Utara tidak akan bernilai tanpa jaringan penghubung dan sistem pengendali beban yang mumpuni.

Transisi energi yang aman mensyaratkan kehadiran pembangkit beban dasar seperti PLTA, panas bumi, atau gas alam yang mampu menopang kestabilan sistem. Penutupan PLTU secara tergesa tanpa kesiapan grid justru berisiko menimbulkan pemadaman, bukan pengurangan emisi. Kebijakan energi bersih tidak boleh mengabaikan realitas ketahanan dan kesiapan teknis.

Kelemahan terbesar kita justru terletak pada infrastruktur transmisi dan penyimpanan. Eropa membuktikan bahwa krisis bisa dimulai dari gangguan transmisi yang tampak kecil namun berdampak sistemik. Indonesia belum menjadikan teknologi penyimpanan energi-seperti baterai skala industri atau pumped hydro-sebagai prioritas strategis.

Di sisi kelembagaan, koordinasi nasional masih tersebar: antara Kementerian ESDM, PLN, Bappenas, hingga pemerintah daerah. Ketiadaan lembaga khusus yang mengelola cadangan energi strategis menjadikan respons terhadap krisis bersifat sektoral dan lamban.

Sudah saatnya Indonesia membentuk lembaga ketahanan energi nasional-yang secara terpadu merancang, mengelola, dan menjamin pasokan cadangan lintas sumber: listrik, BBM, gas, panas bumi, bahkan air bersih. Badan seperti ini akan menjadi tulang punggung saat sistem utama terganggu.

Lembaga pengelola investasi negara seperti Danantara Indonesia juga dapat diberi mandat untuk mendanai proyek-proyek strategis ketahanan energi, mulai dari SuperGrid antarpulau, pusat penyimpanan nasional, hingga proyek ekspor hidrogen hijau dan offshore wind. Bahkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk pengelolaan beban listrik seharusnya masuk dalam agenda besar pembangunan energi jangka panjang.

Ketahanan energi tak bisa lagi dipisahkan dari strategi pertahanan nasional. Di tengah dunia yang tak pasti-mulai dari perang, bencana, disrupsi geopolitik hingga cuaca ekstrem-negara tidak cukup hanya memiliki energi murah, tapi harus menjamin energi tersedia kapan pun, dalam kondisi apa pun. Ketika listrik padam, semua sistem ikut lumpuh.

Peristiwa di Eropa harus dibaca sebagai sinyal peringatan global. Transisi energi adalah keniscayaan, tapi bukan ajang kejar-kejaran angka. Indonesia harus melangkah secara bijak: membangun sistem energi yang tidak hanya bersih, tetapi tangguh, adaptif, dan terukur.

Peta jalan menuju Net Zero Emissions tidak boleh hanya berisi megawatt dan target penurunan emisi. Ia harus dibangun di atas fondasi-fondasi tersembunyi yang sama pentingnya: cadangan strategis, fleksibilitas grid, prediksi risiko, dan tata kelola terpadu.

Di era krisis iklim, energi adalah benteng pertahanan pertama. Indonesia punya kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan negara maju. Masa depan energi kita tidak cukup hanya netral karbon. Ia harus netral terhadap gangguan, tahan terhadap ketidakpastian, dan sanggup menerangi negeri bahkan ketika dunia gelap gulita.

(miq/miq)

14 hours ago

4

14 hours ago

4