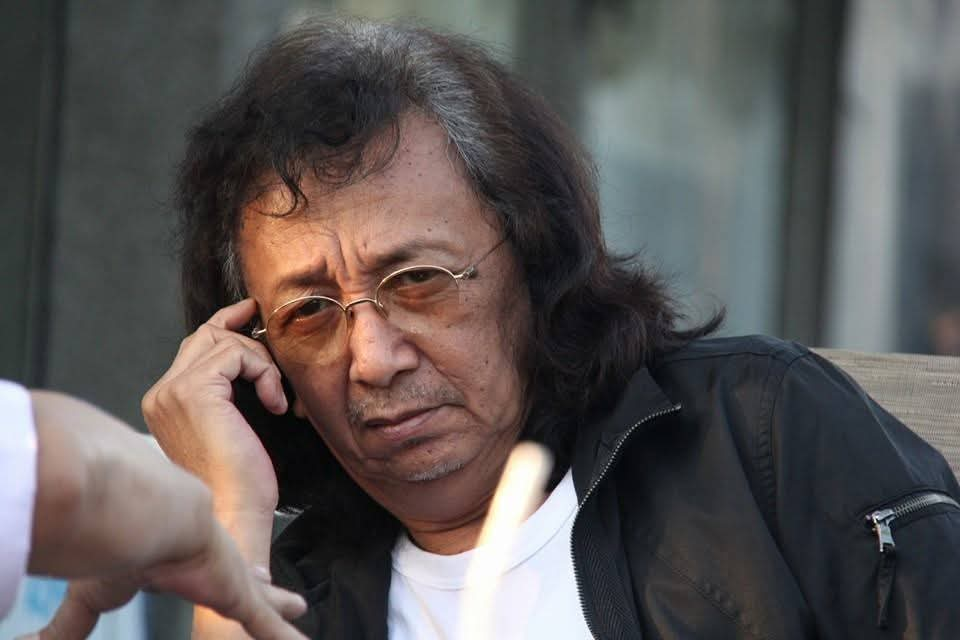

Oleh Dr.H.Ikhsan Lubis,S.H.,SpN.,M.Kn

Penelitian terkini menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan realitas struktur sosial dan budaya yang berlapis, sekaligus menimbulkan tantangan seperti ketidakpastian hukum, tumpang-tindih kewenangan, dan akses keadilan yang tidak setara (Hariri & Babussalam, 2024)

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Pendahuluan

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam membangun tatanan sosial, menjamin keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Di tengah globalisasi hukum modern, setiap sistem hukum menghadapi tantangan untuk tetap relevan menghadapi dinamika sosial dan teknologi yang cepat. Indonesia, dengan sejarah hukum yang kompleks — menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan warisan kolonial Belanda — menjadi laboratorium menarik bagi studi perbandingan hukum. Dikotomi klasik antara Civil Law dan Common Law tetap relevan: Civil Law berakar pada tradisi Romawi dan Eropa Kontinental yang menekankan kodifikasi sistematis dan tertulis, sedangkan Common Law berkembang melalui putusan hakim (judicial precedents) dengan prinsip stare decisis yang menegaskan preseden sebagai sumber hukum utama. Indonesia secara historis mengadopsi sistem Civil Law, tetapi praktik peradilan dan pembentukan hukum modern menunjukkan interaksi dengan prinsip Common Law. Di sinilah perlunya paradigma ius intergrum nusantara sebagai kerangka yang memandang hukum bukan sekadar perangkat normatif, tetapi sebagai manifestasi nilai-nilai kebangsaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini menuntut rekonstruksi paradigma hukum Indonesia agar lebih integratif, futuristik, deterministik, dan responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi.

Sejak kemerdekaan, upaya membangun sistem hukum nasional yang berdaulat masih menghadapi dilema: bagaimana menciptakan hukum yang tidak sekadar menjamin kepastian (certainty), tetapi juga keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility) bagi masyarakat. Sistem hukum Indonesia kerap menghadapi tarik-menarik antara kepastian hukum formal dan fleksibilitas untuk merespons masalah kontemporer, seperti kejahatan siber, transaksi digital, dan konflik berbasis identitas. Konsep legal pluralism menegaskan bahwa sistem hukum modern harus mampu memahami bahwa lebih dari satu sistem norma hidup berdampingan dalam masyarakat: hukum negara, hukum adat, hukum agama. Penelitian terkini menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan realitas struktur sosial dan budaya yang berlapis, sekaligus menimbulkan tantangan seperti ketidakpastian hukum, tumpang-tindih kewenangan, dan akses keadilan yang tidak setara (Hariri & Babussalam, 2024). Prinsip ius intergrum hadir sebagai solusi yang menyeimbangkan determinasi normatif dengan responsivitas sosial. Pendekatan ini menekankan integrasi tiga sumber hukum — hukum positif, hukum adat, dan hukum religius — sehingga membentuk sistem hukum yang “tertulis” sekaligus “hidup” di masyarakat.

Perbandingan Konseptual: Civil Law dan Common Law

Pemahaman terhadap sistem Civil Law dan Common Law penting dalam memetakan posisi hukum Indonesia. Civil Law, yang berakar pada Corpus Juris Civilis masa Kaisar Justinianus dan berkembang di Eropa Kontinental, menekankan kodifikasi dan hierarki undang-undang. Hakim berperan sebagai la bouche de la loi, menafsirkan hukum tanpa menciptakannya. Sistem ini unggul dalam kepastian hukum, namun rigid menghadapi kasus baru yang belum diatur. Sebaliknya, Common Law, seperti yang berlaku di Inggris dan Singapura, menekankan preseden (judicial precedent) dan equity sebagai mekanisme fleksibilitas hukum. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, tetapi menghadirkan ketidakpastian karena hukum dapat berubah seiring putusan pengadilan. Di Indonesia, meskipun secara formal Civil Law tetap dominan, adaptasi prinsip Common Law telah terjadi, terutama melalui pengakuan yurisprudensi dan interpretasi hakim, sehingga menciptakan sistem hukum hibrid yang progresif dan kontekstual.

Paradigma Ius Intergrum Nusantara

Secara epistemologis, ius intergrum nusantara mengusung hukum utuh yang mengintegrasikan norma, sosial, dan moral, dengan akar kultural Nusantara. Kritik terhadap positivisme hukum yang formalistik menjadi titik awal, karena hukum tertulis tanpa nilai sosial dapat kehilangan legitimasi. Paradigma ini menekankan tiga prinsip utama: pertama, futuristik — yakni mampu menjawab tantangan teknologi, ekonomi digital, dan isu lingkungan; kedua, deterministik — yakni berpijak pada Pancasila sebagai sumber etika dan ideologi hukum; ketiga, responsif — yakni peka terhadap aspirasi masyarakat untuk menjamin keadilan substantif. Implementasinya mencakup pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pendidikan hukum.

Dinamika Historis Sistem Hukum Indonesia

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan dinamika panjang dari kolonialisme hingga kemandirian. Sebelum kolonialisme Belanda, hukum adat yang berlandaskan keseimbangan, harmoni, dan musyawarah menjadi sistem hukum hidup. Kolonialisme membawa Civil Law Belanda melalui receptie theory dan receptie in complexu, menempatkan hukum Barat sebagai hukum utama dan men-subordinasi hukum adat.

Pasca-kemerdekaan, meskipun UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum praktis tetap berlandaskan Civil Law, dengan kodifikasi seperti KUHPerdata, KUHP, dan HIR yang merupakan adaptasi Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, dan Herzien Inlandsch Reglement. Transplantasi hukum asing tanpa internalisasi nilai lokal menciptakan kesenjangan antara law in books dan law in action, yang memunculkan kebutuhan rekonstruksi berbasis ius intergrum nusantara. Studi historis dan empiris menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum tetap relevan dalam konstruksi hukum nasional (Aliyan Hamida, 2022; Damanik, 2023).

Implementasi Paradigma dalam Konteks Indonesia

Dalam pembentukan hukum, paradigma ini mendorong harmonisasi nilai, bukan sekadar kodifikasi formal. Penyusunan peraturan harus mempertimbangkan hukum adat, prinsip keadilan sosial, dan partisipasi publik. Contoh konkret adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui hukum adat sebagai sumber hukum lokal, serta regulasi pertanahan yang mulai memasukkan unsur nilai lokal dalam prosesnya (Damanik, 2023). Dalam penegakan hukum, paradigma ini menyeimbangkan kepastian hukum Civil Law dengan keadilan substantif Common Law dan hukum adat. Hakim berperan sebagai aktor moral dan sosial, menafsirkan hukum secara kontekstual, bukan hanya mekanis. Pendidikan hukum turut menjadi pilar penting: kurikulum harus mencakup hukum adat, filsafat hukum Pancasila, dan etika sosial Nusantara agar lulusan hukum mampu memahami hukum sebagai fenomena sosial, budaya, dan moral.

Analisis Komparatif-Fungsional

Secara komparatif-fungsional, sistem hukum Indonesia kini dapat ditempatkan sebagai hybrid legal system — menggabungkan kepastian hukum Civil Law, fleksibilitas Common Law, dan nilai-nilai lokal. Pendekatan hermeneutika hukum memungkinkan analisis makna teks hukum dalam konteks sosial, historis, dan moral. Studi perbandingan menegaskan bahwa adaptasi selektif prinsip Common Law dapat membantu hukum nasional menjadi lebih responsif terhadap isu sosial modern, seperti teknologi, keuangan digital, dan hak adat yang hidup dalam masyarakat (Haq, 2025). Penerapan prinsip pluralisme hukum bukan hanya teoritis tetapi nyata dalam interlegality antara norma negara, adat, dan agama yang hidup berdampingan (Sumardi et al., 2023).

Rekonstruksi paradigma hukum Indonesia melalui ius intergrum nusantara menjadi strategi penting untuk menghadapi tantangan hukum global dan transformasi sosial kontemporer. Sistem hukum nasional tidak hanya mampu menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga memelihara identitas budaya, moralitas hukum, dan nilai keindonesiaan. Hukum, dalam perspektif ini, menjadi alat pembaruan masyarakat, sarana keadilan substantif, dan fondasi pembangunan hukum yang berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan mencakup harmonisasi kodifikasi hukum, pemberdayaan hukum adat, dan pendidikan hukum berbasis nilai sosial, normatif, dan etis, sehingga hukum Indonesia menjadi instrumen keadilan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Integrasi Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Adat

Indonesia saat ini menerapkan sistem hukum hybrid yang merupakan perpaduan antara Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat. Civil Law hadir melalui warisan kolonial Belanda, yang menekankan kodifikasi dan kepastian hukum melalui undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan regulasi nasional lainnya (Wikipedia, 2025). Common Law, meskipun tidak diadopsi secara formal, telah memengaruhi praktik pengadilan melalui penerapan preseden dan interpretasi hakim yang fleksibel (Riset Unisma, 2024). Sementara itu, Hukum Adat tetap menjadi penopang legitimasi sosial dan norma yang hidup dalam komunitas, mengatur hak ulayat, prosedur musyawarah, dan sanksi sosial yang tidak selalu terkodefikasi (SLOT GACOR, 2023).

Peran hakim dalam ketiga sistem ini memperlihatkan perbedaan signifikan. Dalam Civil Law, hakim bertindak sebagai penerjemah dan penerap undang-undang, bukan sebagai pembuat hukum utama, sehingga kepastian hukum menjadi prioritas utama (Adat.or.id, 2023). Common Law menempatkan hakim sebagai aktor yang berperan aktif dalam interpretasi dan penciptaan norma melalui keputusan pengadilan dengan prinsip stare decisis. Sedangkan dalam Hukum Adat, hakim atau lembaga adat menegakkan norma komunitas melalui mekanisme musyawarah dan konsensus, yang kadang disesuaikan dengan kerangka hukum nasional (Journal UGM, 2023).

Sistem peradilan masing-masing juga berbeda secara prosedural. Civil Law bersifat inkuisitorial dengan prosedur litigasi yang terstruktur dan formal. Common Law bersifat adversarial, di mana pihak bersengketa membuktikan kasus dan hakim lebih netral sebagai arbiter, sementara Hukum Adat lebih informal, berbasis musyawarah komunitas, dan menekankan sanksi sosial atau adat, bukan pidana negara (JDIH Sukoharjo, 2024; Adat.or.id, 2023).

Fleksibilitas terhadap perubahan sosial dan teknologi menjadi dimensi penting dalam perbandingan ini. Civil Law cenderung kurang fleksibel karena bergantung pada legislasi, sehingga adaptasi terhadap perubahan lambat. Common Law lebih responsif, karena preseden memungkinkan interpretasi yang adaptif terhadap fenomena baru, seperti fintech dan cyberlaw. Hukum Adat sangat kontekstual terhadap nilai lokal, namun menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum nasional dan global. Dari sisi fungsional, Civil Law menekankan kepastian hukum, Common Law menekankan efisiensi dan evolusi hukum, sedangkan Hukum Adat menekankan legitimasi sosial dan keberlanjutan nilai komunitas.

Contoh implementasi menunjukkan interaksi hybrid antara ketiga sistem. KUHPer sebagai warisan kolonial Belanda adalah contoh penerapan Civil Law di Indonesia (Wikipedia, 2025). Kasus Tang Kin Hwa v. Traditional Chinese Medicine Practitioners Board di Singapura menunjukkan bagaimana prinsip Common Law diterapkan untuk mengakomodasi nilai sosial lokal (Riset Unisma, 2024). Di Indonesia, pengakuan hak tanah adat melalui yurisprudensi nasional, seperti putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, menegaskan integrasi Hukum Adat ke dalam kerangka formal (UNIDA-JUMP, 2023).

Analisis empiris juga menunjukkan interaksi ketiga sistem di ranah strategis hukum. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Desa No. 6 Tahun 2014 mengakui hak ulayat masyarakat adat, sementara interpretasi hakim dalam sengketa fintech memperlihatkan prinsip equity dan tanggung jawab fiduciary (OJK, 2024). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin mengintegrasikan kepastian hukum (Civil Law), interpretasi hakim (Common Law), dan nilai sosial lokal (Hukum Adat), sehingga tercipta keadilan substantif yang kontekstual (MK RI, 2010).

Hukum bukan sekadar rangkaian aturan tertulis; ia adalah denyut kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kompleksitas hukum nasional—dari warisan kolonial Belanda, praktik Civil Law, hingga nilai-nilai hukum adat dan prinsip Common Law—menjadi panggung bagi eksperimen sosial dan hukum yang unik. Di tengah derasnya arus globalisasi dan revolusi digital, tantangan bagi sistem hukum Indonesia bukan hanya soal kepastian dan keadilan, tetapi juga relevansi dan responsivitas. Paradigma ius integrum Nusantara menawarkan jalan tengah: hukum yang tidak hanya formal dan tertulis, tetapi juga hidup, reflektif terhadap budaya lokal, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam kerangka ini, hukum menjadi instrumen pembaruan, penjaga keadilan, dan pilar kesejahteraan bersama—sebuah visi yang menjadikan hukum sebagai jantung kehidupan berbangsa dan penopang masa depan Indonesia.

Kerangka skema bagan berikut merangkum perbandingan fungsional Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat serta interaksi di Indonesia:

Ranah Hukum → Civil Law → Common Law → Hukum Adat → Temuan Praktis → Gap Implementasi

Hak Adat: UU No. 41/1999, UU Desa No. 6/2014 → Judicial review MK No. 35/PUU-X/2012 → Norma adat lokal & hak ulayat → Putusan MK menegaskan pengakuan hak ulayat dalam hukum nasional; harmonisasi formal dengan Civil Law → Banyak peta hak ulayat belum resmi, administrasi antara hukum nasional dan adat belum selaras.

Hukum Fintech: UU ITE No. 11/2008, regulasi OJK → Putusan pengadilan mengacu pada prinsip equity & due diligence → Norma adat kurang relevan langsung, namun prinsip keadilan sosial dapat diaplikasikan di komunitas fintech → Pengadilan menyesuaikan interpretasi hukum dengan perkembangan teknologi; kasus peer-to-peer lending menunjukkan fleksibilitas → Regulasi fintech masih kaku di beberapa aspek kontrak, perlindungan konsumen, dan enforcement.

Status Anak & Lingkungan: KUHPer, UU Perkawinan No. 1/1974, UU Lingkungan No. 32/2009 → MK No. 46/PUU-VIII/2010 & MK No. 97/PUU-X/2012 → Nilai sosial lokal terkait tanggung jawab keluarga & lingkungan → Putusan mengakomodasi kepentingan anak dan masyarakat adat, memberikan keadilan substantif → Perlu pedoman implementasi lokal, terutama di pengadilan tingkat pertama dan administratif.

Pendidikan Hukum: Kurikulum nasional berbasis Civil Law → Integrasi studi kasus, yurisprudensi, comparative law → Studi hukum adat sebagai bagian dari kurikulum → Mahasiswa belajar kombinasi teori & praktik; muncul lulusan memahami pluralitas hukum → Kurikulum belum sepenuhnya uniform; praktik lapangan hukum adat terbatas di beberapa wilayah.

Analisis fungsional dari kerangka skema bagan menunjukkan bahwa integrasi ketiga sistem hukum memungkinkan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan komunitas. Civil Law menyediakan kepastian normatif, Common Law menawarkan fleksibilitas interpretatif, dan Hukum Adat menghadirkan legitimasi sosial dan nilai budaya. Gap implementasi terutama muncul pada administrasi hak adat, harmonisasi regulasi fintech, dan penerapan prinsip keadilan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pendekatan ius integrum—menggabungkan kepastian hukum, fleksibilitas interpretatif, dan legitimasi sosial—menjadi strategi paling tepat untuk pengembangan sistem hukum hybrid Indonesia.

Analisis skema perbandingan Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat menegaskan satu hal: hukum Indonesia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Civil Law memberi kepastian, Common Law menghadirkan fleksibilitas, dan Hukum Adat menjaga legitimasi sosial serta nilai budaya. Namun, gap implementasi—mulai dari administrasi hak ulayat, regulasi fintech yang kaku, hingga penerapan keadilan di tingkat lokal—menunjukkan bahwa hukum formal tanpa konteks sosial hanya setengah hidup. Ius integrum Nusantara hadir sebagai jawaban: integrasi kepastian, fleksibilitas, dan legitimasi sosial yang memungkinkan hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga merespons dan menegakkan keadilan substantif. Dengan pendekatan ini, sistem hukum Indonesia bisa menjadi hybrid yang adaptif, hidup, dan relevan—sebuah hukum yang benar-benar berpihak pada masyarakat, teknologi, dan budaya sekaligus.

Skema Interaksi Sistem Hukum Indonesia: Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat

Sebuah segitiga besar yang menjadi peta hidup sistem hukum Indonesia. Di sisi kiri berdiri kokoh Civil Law, di sisi kanan mengalir dinamis Common Law, dan di dasarnya berakar kuat Hukum Adat. Dari ketiga sisi ini, panah-panah berwarna biru, merah, dan hijau bergerak menuju satu titik pertemuan di tengah — simpul yang disebut Hukum Indonesia Hybrid. Di sinilah terjadi pertemuan nilai, interaksi sistem, dan lahirnya sintesis hukum khas Nusantara.

Dari arah kiri, mengalir Civil Law → Hukum Indonesia Hybrid, dengan garis biru yang melambangkan kepastian dan keteraturan. Dari sistem inilah lahir kodifikasi besar seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan berbagai regulasi nasional yang menegaskan prinsip legal certainty. Civil Law memberi dasar normatif dan struktur tertulis bagi bangunan hukum Indonesia, menjadi tulang punggung dalam pembentukan undang-undang dan sistem penegakan hukum di parlemen maupun lembaga yudisial.

Dari arah kanan, muncul Common Law → Hukum Indonesia Hybrid, dengan garis merah yang menandakan fleksibilitas dan daya tafsir. Sistem ini memperkenalkan praktik judicial precedent, case-based reasoning, dan prinsip equity ke dalam ruang hukum nasional. Hakim tak lagi sekadar menjadi “corong undang-undang”, melainkan juga penafsir nilai keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin menjadi contoh nyata bagaimana semangat common law memberi ruang bagi tafsir progresif dalam hukum Indonesia.

Dari bawah, naik Hukum Adat → Hukum Indonesia Hybrid, digambarkan dengan panah hijau yang membawa napas legitimasi sosial dan nilai-nilai lokal. Hukum adat bukan sekadar norma, tetapi cerminan jiwa masyarakat—hidup, dihayati, dan diwariskan. Ia memberi hukum Indonesia akar kemanusiaan dan keseimbangan moral. Contohnya tampak pada Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan pengakuan hutan adat sebagai hak masyarakat adat—sebuah langkah penting mengintegrasikan nilai komunitas dalam hukum nasional.

Ketiga arus itu bertemu di satu simpul: Hukum Indonesia Hybrid. Di titik inilah berlangsung proses penyatuan nilai—kepastian dari Civil Law, fleksibilitas dari Common Law, dan legitimasi sosial dari Hukum Adat. Simpul ini tidak statis, melainkan terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Dari sinilah lahir berbagai kebijakan hukum seperti UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang mengakui otonomi hukum adat, hingga KUHP Nasional 2023 yang memuat semangat restorative justice dan pengakuan terhadap living law.

Dari pusat simpul tersebut, sebuah panah besar mengarah ke bawah bertuliskan Hukum Indonesia Hybrid → Implementasi Hukum Nasional. Panah ini menggambarkan hasil nyata dari integrasi tiga sistem hukum: Civil Law memberi kerangka normatif, Common Law memperkuat dimensi interpretatif, dan Hukum Adat memastikan hukum berakar pada masyarakat. Implementasi ini tampak dalam pembaruan legislasi, kebijakan yudisial, dan pendidikan hukum yang semakin menanamkan kesadaran pluralitas hukum sebagai bagian dari identitas nasional.

Pada akhirnya, skema ini dapat diringkas dalam satu alur logis yang utuh: Civil Law memberikan kepastian → Common Law menambah fleksibilitas → Hukum Adat memberi legitimasi sosial → Ketiganya berpadu menjadi Hukum Indonesia Hybrid → Dari sinilah tumbuh sistem hukum nasional yang hidup, progresif, dan berkepribadian Indonesia.

Segitiga hukum Indonesia—Civil Law di kiri, Common Law di kanan, Hukum Adat di dasar—bukan sekadar peta statis, melainkan laboratorium hidup. Dari pertemuan ketiga arus ini lahir Hukum Indonesia Hybrid: kepastian normatif berpadu dengan fleksibilitas interpretatif, diikat oleh legitimasi sosial yang berakar di masyarakat. Ini bukan teori semata; setiap putusan MK, setiap regulasi desa, bahkan pendidikan hukum modern, adalah manifestasi nyata dari sintesis yang menegaskan hukum bukan hanya aturan, tetapi cerminan nilai dan budaya Nusantara. Intinya, hukum Indonesia sejatinya hidup, progresif, dan berkepribadian—siap menyesuaikan diri dengan teknologi, dinamika sosial, dan aspirasi rakyat, sambil tetap menjaga akar moral dan budaya yang tak tergantikan.

Responsivitas Hukum Indonesia dalam Paradigma Nusantara

Dalam menilai sejauh mana paradigma ius integrum nusantara telah diterapkan dalam praktik hukum kontemporer Indonesia, studi kasus menjadi alat analisis yang relevan untuk menilai kemampuan sistem hukum menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu kasus yang mencolok adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 terkait hutan adat. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa hutan adat bukan lagi termasuk dalam hutan negara, melainkan menjadi milik masyarakat hukum adat. Putusan ini menandai pengakuan konstitusional terhadap hukum adat dan menunjukkan bahwa hukum nasional mampu merespons realitas sosial-ekologis, bukan sekadar menegakkan teks formal undang-undang kehutanan. Dengan menafsirkan konstitusi berdasarkan nilai keadilan sosial dan hak asasi masyarakat adat, MK menghadirkan hukum sebagai instrumen pembebasan, bukan penindasan, yang selaras dengan semangat ius integrum nusantara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012).

Kasus lain yang menggambarkan responsivitas hukum Indonesia adalah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan. MK menegaskan bahwa anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang bukti dapat dibuktikan secara sah, termasuk melalui teknologi. Putusan ini menolak pendekatan formalistik sempit dan mengedepankan keadilan substantif yang menempatkan martabat anak sebagai prioritas. Dengan demikian, hukum Indonesia bergerak menuju responsivitas yang humanistik, di mana norma tidak hanya bersifat tertulis tetapi berfungsi mewujudkan nilai kemanusiaan dalam praktik sosial (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

Di era digital, tantangan hukum semakin kompleks dengan munculnya kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan perkembangan kecerdasan buatan. Sistem Civil Law Indonesia yang cenderung rigid seringkali lamban dalam menanggapi dinamika ini. Integrasi prinsip fleksibilitas ala Common Law menjadi relevan, memungkinkan hakim dan regulator menafsirkan norma berdasarkan konteks kasus dan perkembangan sosial. Paradigma ius integrum nusantara menawarkan pendekatan futuristik terhadap masalah ini, di mana hukum harus adaptif terhadap teknologi tanpa kehilangan dasar nilai Pancasila. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP, 2022) menjadi langkah maju, namun implementasinya harus disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial Indonesia, bukan sekadar meniru model Eropa (European Union, 2016).

Namun, perjalanan paradigma ini menghadapi tantangan signifikan dalam era globalisasi. Globalisasi membawa peluang pertukaran ilmu, teknologi, dan sistem hukum lintas negara, tetapi juga risiko homogenisasi hukum dan hilangnya identitas hukum nasional. Fenomena legal transplant, di mana norma asing diadopsi tanpa penyesuaian terhadap konteks sosial lokal, misalnya dalam hukum korporasi dan regulasi digital, menunjukkan kesenjangan antara modernitas tekstual dan penerapan praktis di Indonesia (Mietzner, 2021). Paradigma ius integrum nusantara menekankan adaptasi selektif, di mana setiap norma asing diuji kompatibilitasnya dengan nilai Pancasila, kearifan lokal, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Selain globalisasi, pluralisme hukum internal juga menjadi tantangan. Indonesia memiliki berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, termasuk hukum positif, hukum adat, dan hukum agama. Konflik sering terjadi, misalnya dalam hukum keluarga dan waris, ketika hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam memberikan solusi berbeda. Namun, pluralisme hukum juga dapat menjadi sumber kekuatan normatif apabila dikelola secara integratif. Paradigma ius integrum nusantara mendorong dialog antar-sistem hukum untuk mencapai harmonisasi yang bukan berarti menyeragamkan, tetapi menemukan titik temu nilai yang memperkuat keadilan sosial (Mietzner, 2021; Anderson, 2020).

Reformasi kelembagaan dan budaya hukum menjadi faktor penentu keberhasilan paradigma ini. Birokrasi yang lamban, korupsi, ketimpangan akses keadilan, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menuntut transformasi menyeluruh. Paradigma ius integrum nusantara menekankan reformasi moral dan kultural, di mana budaya hukum ditumbuhkan melalui pendidikan, keteladanan pejabat publik, dan partisipasi masyarakat. Hukum dipahami bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sarana pelayanan publik dan perlindungan martabat manusia. Dengan internalisasi prinsip ini, sistem hukum Indonesia memiliki potensi menjadi model global: pluralistik tetapi kohesif, modern tetapi berakar, dan progresif tetapi beretika (Nonet & Selznick, 2001; Anderson, 2020).

Fondasi filosofis dan ideologis hukum Indonesia tetap bersumber pada Pancasila. Secara ontologis, hukum merupakan refleksi nilai kemanusiaan dan keadilan, menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual. Sila pertama hingga kelima Pancasila menegaskan dimensi moral, kemanusiaan, persatuan, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial yang harus menjadi arah seluruh produk hukum. Secara epistemologis, hukum Indonesia menolak pemisahan hukum dan nilai, menggabungkan rasionalitas dengan kearifan lokal, menjadikan Pancasila sebagai kerangka yang menghubungkan pengetahuan hukum dengan moral, sosial, dan spiritual (Satjipto Rahardjo, 2019). Secara aksiologis, hukum diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif yang melindungi kepentingan masyarakat lemah, miskin, dan terpinggirkan, sehingga hukum menjadi sarana solidaritas sosial dan kesejahteraan kolektif.

Dalam menghadapi dinamika sosial dan teknologi, hukum Indonesia harus bersifat futuristik, deterministik, dan responsif. Futuristik menuntut hukum antisipatif terhadap perubahan, seperti di bidang hukum digital, sehingga regulasi disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat. Deterministik menegaskan arah hukum yang jelas dan konsisten dengan Pancasila, mencegah tumpang tindih produk hukum dan intervensi kekuasaan. Responsif menekankan hukum yang hidup, adaptif, dan partisipatif, mendengar aspirasi masyarakat, dan menegakkan keadilan nyata melalui mekanisme musyawarah, partisipasi komunitas, dan inklusivitas (Nonet & Selznick, 2001; Mietzner, 2021).

Penerapan paradigma ius integrum nusantara memerlukan model operasional yang konkret, yang mencakup pembangunan sistem hukum integratif, transformasi kelembagaan dan budaya hukum, serta digitalisasi hukum berbasis nilai Pancasila. Sistem hukum integratif mengharmonisasi hukum nasional, hukum adat, dan hukum religius ke dalam kerangka kohesif, memperkuat yurisprudensi, rekognisi hukum adat, dan pembentukan lembaga harmonisasi nasional. Transformasi kelembagaan menuntut reformasi internal penegak hukum, sistem keadilan restoratif, pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum, serta penguatan etika hukum dan moralitas publik. Digitalisasi hukum berbasis Pancasila tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan akses keadilan yang adil, transparan, dan inklusif melalui e-justice, basis data hukum nasional, AI hukum etis, dan regulasi digital yang menghormati nilai lokal (UU PDP, 2022; Satjipto Rahardjo, 2019).

Dengan demikian, paradigma ius integrum nusantara menegaskan bahwa hukum Indonesia harus menjadi sistem yang adaptif, berkeadilan, dan berakar pada nilai Pancasila. Implementasi yang berhasil tidak hanya memerlukan produk hukum yang normatif, tetapi juga reformasi kelembagaan, transformasi budaya hukum, dan digitalisasi yang beretika. Dengan demikian, hukum Indonesia berpotensi menjadi model global yang futuristik, responsif, dan humanistik, sekaligus menjaga identitas hukum dan budaya bangsa.

Paradigma ius integrum Nusantara membuktikan bahwa hukum Indonesia bukan sekadar aturan tertulis, melainkan organ hidup yang merespons dinamika sosial, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Dari pengakuan hutan adat hingga perlindungan anak luar nikah, hingga regulasi digital, hukum nasional menunjukkan kapasitas adaptifnya—memadukan kepastian Civil Law, fleksibilitas Common Law, dan legitimasi sosial Hukum Adat. Tantangan globalisasi dan pluralisme internal memang nyata, tetapi justru membuka peluang untuk menciptakan sistem hukum yang kohesif tanpa kehilangan akar budaya. Jika diimplementasikan melalui reformasi kelembagaan, transformasi budaya hukum, dan digitalisasi beretika, hukum Indonesia bisa menjadi model dunia: progresif, responsif, humanistik, dan tetap setia pada Pancasila. Pada akhirnya, hukum Nusantara adalah hukum yang hidup—mengayomi, menegakkan keadilan, dan membimbing bangsa menuju masa depan yang beradab.

Strategis Reformasi Hukum Indonesia

Di tengah arus globalisasi dan transformasi teknologi yang makin cepat, sistem hukum Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk berevolusi. Paradigma ius intergrum nusantara muncul sebagai tawaran konseptual yang memadukan tradisi Civil Law dengan fleksibilitas Common Law, serta akar nilai budaya dan kearifan lokal hukum adat. Kajian ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional bukan sekadar kodifikasi dan penegakan formal, melainkan harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, mampu merespons dinamika sosial-ekonomi, dan menghormati pluralitas kebudayaan. Studi literatur terkini menegaskan bahwa legal pluralism di Indonesia mencerminkan kompleksitas sosial budaya dan menawarkan jalur inklusif untuk mencapai keadilan substantif (Hariri & Babussalam, 2024).

Kesimpulan pertama menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia kini bersifat pluralistik dan hibrid secara inheren, mengandung unsur kodifikasi ala Civil Law, pengaruh yurisprudensi ala Common Law serta rekognisi hukum adat dan nilai agama. Kedua, kelemahan utama terletak pada disorientasi nilai dan lemah-nya implementasi di lapangan: banyak produk undang-undang berwajah modern namun tidak berakar pada realitas sosial, sehingga terjadi jarak antara law in books dan law in action. Ketiga, paradigma ius intergrum nusantara hadir sebagai jalan tengah yang mengintegrasikan kepastian hukum (certainty), keadilan substantif (justice) dan kemanfaatan sosial (utility) dalam satu sistem hukum yang futuristik, deterministik, dan responsif. Keempat, Pancasila bukan hanya ideologi politik, melainkan fondasi ontologis, epistemologis dan aksiologis bagi seluruh sistem hukum nasional (Komalasari, Amelia & Asbari, 2022). Kelima, hukum masa depan Indonesia harus berbasis nilai, berbasis masyarakat dan berbasis teknologi—ketiga aspek ini akan menjadi penentu apakah hukum nasional mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan global.

Untuk mewujudkan transformasi ini, terdapat rekomendasi strategis yang harus segera dijalankan. Pertama, pendidikan hukum harus direformasi secara radikal: perguruan tinggi hukum perlu mengubah orientasi kurikulum dari sekadar hafalan pasal menuju pengembangan sensitivitas nilai dan empati sosial, serta integrasi antara ilmu hukum positif, hukum adat, dan etika sosial. Mahasiswa hukum harus dilatih berpikir reflektif dan kritis terhadap realitas sosial, sehingga generasi jurist humanis yang mengutamakan keadilan substantif dapat lahir. Kedua, dibutuhkan pembentukan lembaga sintesis hukum nasional (National Legal Synthesis Board) yang berfungsi mengharmonisasi produk hukum agar sesuai dengan nilai Pancasila dan prinsip ius intergrum nusantara: lembaga ini juga menjadi pusat penelitian hukum integratif yang menggabungkan aspek hukum adat, yurisprudensi dan inovasi digital. Ketiga, mekanisme partisipatif dalam legislasi harus diperkuat: pembentukan undang-undang wajib melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik digital dan forum musyawarah, agar proses legislasi menjunjung tinggi kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan sebagaimana tercermin dalam sila ke-empat Pancasila. Keempat, penguatan yurisprudensi dan keadilan restoratif menjadi mutlak: lembaga seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu memperluas doktrin hukum progresif yang berpihak pada keadilan substantif, dan sistem keadilan restoratif harus diinstitusionalisasikan sebagai wujud hukum yang memulihkan, bukan menghukum semata. Kelima, pembangunan sistem digital hukum terpadu nasional menjadi prioritas: pemerintah wajib mengembangkan infrastruktur hukum digital yang menjamin keterbukaan informasi, efisiensi administrasi dan partisipasi publik—semua dokumen hukum harus terintegrasi secara nasional dengan tetap menjaga keamanan data dan privasi. Keenam, pemberdayaan hukum adat dan masyarakat lokal harus diperluas melalui kebijakan desentralisasi yang substantif, bukan sekadar simbolik. Negara wajib mengakui hukum adat sebagai sumber hukum lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan konstitusi. Ketujuh, etika kepemimpinan dan moralitas penegak hukum harus ditingkatkan: etika dan moralitas adalah pilar budaya hukum; penegak hukum harus menjadi teladan dalam kejujuran, integritas dan keberpihakan pada keadilan, sementara pengawasan publik yang transparan harus diperkuat untuk menjamin akuntabilitas lembaga hukum. Terakhir, pengarusutamaan nilai Pancasila dalam regulasi teknologi dan ekonomi digital menjadi keharusan: setiap regulasi terkait teknologi, media sosial, ekonomi digital atau kecerdasan buatan harus melalui penilaian etis yang berbasis nilai kemanusiaan, gotong-royong dan keadilan sosial agar inovasi teknologi tidak menyalahi jati diri bangsa. Studi konsep menyatakan bahwa pendekatan legal pluralism sebagai cerminan Pancasila mampu mewujudkan keadilan substantif dalam pembentukan dan penegakan hukum (Simanjuntak & Priyono, 2022).

Dengan demikian, paradigma ius intergrum nusantara bukan sekadar wacana akademik, melainkan visi peradaban hukum Indonesia yang ingin mengembalikan hukum kepada fungsinya sebagai sarana keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Sistem hukum ini tidak dimiliki oleh elite semata, melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Integrasi antara rasionalitas Civil Law, fleksibilitas Common Law, serta nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal memungkinkan Indonesia menjadi pionir dalam membangun sistem hukum dunia yang humanis, pluralistik dan berkeadilan sosial. Hukum Indonesia masa depan—berjiwa ius intergrum nusantara—adalah hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam wajah Nusantara (Surya, 2023).

Hukum Indonesia tidak boleh lagi berhenti pada teks formal atau kodifikasi semata. Paradigma ius intergrum Nusantara menegaskan bahwa hukum adalah organ hidup yang harus adaptif, humanis, dan berakar pada nilai Pancasila. Integrasi kepastian Civil Law, fleksibilitas Common Law, dan legitimasi sosial Hukum Adat membuka jalan bagi sistem hukum yang plural, progresif, dan inklusif—memadukan keadilan substantif dengan kemanfaatan sosial. Reformasi kelembagaan, transformasi budaya hukum, digitalisasi berbasis nilai, serta pengakuan hukum adat menjadi kunci untuk mewujudkan hukum yang melayani rakyat, bukan hanya mengatur mereka. Di tengah gelombang globalisasi dan disrupsi teknologi, hukum Nusantara menawarkan visi masa depan: sistem hukum yang hidup, responsif, dan berkepribadian Indonesia—sebuah hukum yang tidak sekadar diterapkan, tetapi menghidupi nilai-nilai kemanusiaan universal di tengah keragaman Nusantara.

Paradigma Hukum Nusantara dan Transformasi Sistem Nasional

Sejarah hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui dikotomi Civil Law dan Common Law. Meski secara formal menganut sistem Civil Law warisan Belanda, perjalanan hukum Indonesia memperlihatkan interaksi yang kompleks dengan praktik Common Law, hukum adat, dan hukum Islam. Dari pertemuan sistem-sistem tersebut, lahirlah dinamika yang unik dan menuntut pembentukan paradigma hukum nasional yang mampu mengintegrasikan pluralitas tanpa kehilangan jati diri. Paradigma ini dikenal sebagai Ius Integrum Nusantara—suatu pendekatan yang menekankan integrasi nilai, sistem, dan orientasi hukum dalam bingkai kebangsaan.

Konsep Ius Integrum Nusantara memandang hukum bukan sekadar norma tertulis, melainkan entitas hidup yang mencerminkan nilai, identitas, dan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini berdiri di atas empat determinasi utama: historis, struktural, fungsional, dan futuristik. Keempatnya menjadi kerangka konseptual untuk memahami transformasi hukum Indonesia dari masa kolonial hingga era digital.

Determinasi historis menyingkap akar sistem Civil Law yang berasal dari Eropa, khususnya Belanda, dengan fondasi hukum Romawi. Kodifikasi hukum seperti KUH Perdata dan KUHP menjadi ciri utamanya, menekankan kepastian dan keteraturan (legal certainty) (Situmorang, 2022). Namun, warisan kolonial ini terbukti tidak cukup adaptif terhadap realitas sosial Indonesia yang plural. Oleh karena itu, transformasi hukum nasional menuju nilai-nilai Pancasila dan hukum adat menjadi keniscayaan.

Determinasi struktural menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia kini bersifat hibrid. Meskipun undang-undang tetap menjadi sumber utama hukum, praktik peradilan mulai menunjukkan pengaruh Common Law melalui penguatan peran yurisprudensi dan interpretasi hakim. Hakim tidak lagi menjadi la bouche de la loi (mulut undang-undang), melainkan penafsir aktif yang menjembatani kepastian normatif dengan keadilan substantif (Rahardjo, 2023). Hasilnya, hukum Indonesia berkembang sebagai mixed legal system yang menggabungkan kepastian Civil Law dan fleksibilitas Common Law.

Determinasi fungsional menegaskan bahwa hukum tidak semata alat kontrol sosial, tetapi instrumen transformasi keadilan sosial. Ius integrum memposisikan hukum sebagai jembatan antara norma formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law). Praktik keadilan restoratif, pengakuan terhadap hukum adat, dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menunjukkan bagaimana hukum berfungsi memulihkan keseimbangan sosial (Prasetyo & Suryanto, 2023).

Determinasi futuristik mengarahkan hukum Indonesia untuk beradaptasi dengan era digital dan globalisasi tanpa meninggalkan akar kemanusiaannya. Tantangan baru seperti kecerdasan buatan, sistem peradilan elektronik, dan ekonomi digital harus direspon dengan kebijakan hukum yang tetap berlandaskan nilai Pancasila. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menuntun pembangunan peradaban yang adil, beradab, dan berkelanjutan.

Implementasi paradigma ini tampak nyata dalam KUHP Nasional 2023, yang tidak sekadar menyalin ulang Wetboek van Strafrecht Belanda, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai lokal, prinsip keadilan restoratif, dan semangat Pancasila. Pengakuan terhadap delik adat dan konsep pemulihan sosial di dalamnya memperlihatkan bahwa hukum nasional kini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi juga refleksi identitas bangsa (Hutabarat, 2024).

Paradigma Ius Integrum Nusantara juga menemukan relevansi dalam profesi kenotariatan. Notaris, meski bagian dari tradisi Civil Law, bukan hanya pencatat transaksi hukum, tetapi penjaga integritas, moralitas, dan keseimbangan sosial. Dengan menginternalisasi prinsip kejujuran, musyawarah, dan keadilan, notaris berperan sebagai jembatan antara kepastian formal dan nilai-nilai budaya masyarakat. Revisi UU Jabatan Notaris yang berorientasi pada semangat integratif ini menunjukkan bahwa hukum formal dapat beradaptasi dengan realitas sosial plural (Fauzi, 2024).

Melalui sintesis determinasi historis, struktural, fungsional, dan futuristik, sistem hukum Indonesia kini memasuki fase transformasional. Hukum tidak lagi hanya berfungsi memerintah, tetapi juga membentuk nilai, identitas, dan peradaban. Ius Integrum Nusantara menjadi manifesto intelektual dan moral: sebuah konsep hukum integratif yang menolak dikotomi sistem global dan menegaskan keadilan sosial serta kemanusiaan sebagai inti dari hukum nasional.

Dengan demikian, hukum Indonesia masa depan bukan sekadar warisan Civil Law atau adaptasi Common Law, melainkan sistem hukum khas Nusantara yang menghidupkan nilai, memulihkan keadilan, dan meneguhkan identitas bangsa. Paradigma ini bukan hanya relevan bagi Indonesia, tetapi berpotensi menjadi model global bagi pembangunan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Hukum Indonesia merupakan hasil evolusi historis yang panjang dan kompleks—bukan sekadar turunan dari Civil Law Belanda, melainkan sintesis dinamis antara Civil Law, Common Law, hukum adat, dan hukum Islam. Interaksi sistem-sistem tersebut melahirkan kebutuhan akan paradigma baru yang mampu mengintegrasikan pluralitas hukum dengan nilai-nilai keindonesiaan. Paradigma itu disebut Ius Integrum Nusantara: sebuah pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem hidup yang mencerminkan nilai sosial, budaya, dan moral bangsa.

Melalui empat determinasi utama—historis, struktural, fungsional, dan futuristik—paradigma ini menegaskan arah transformasi hukum Indonesia:

Determinasi historis mengingatkan pada akar Civil Law yang menekankan kepastian hukum, namun kini harus dilengkapi dengan nilai Pancasila dan kearifan lokal agar tetap relevan secara sosial.

Determinasi struktural menunjukkan sifat hibrid hukum Indonesia: kepastian Civil Law berpadu dengan fleksibilitas Common Law, di mana hakim berperan sebagai penafsir aktif demi keadilan substantif.

Determinasi fungsional menegaskan fungsi hukum sebagai sarana transformasi sosial melalui pendekatan living law, restorative justice, dan pengakuan hukum adat.

Determinasi futuristik memproyeksikan hukum Indonesia yang adaptif terhadap era digital dan kecerdasan buatan, tanpa kehilangan akar nilai kemanusiaan dan Pancasila.

Penerapan konkret paradigma ini tampak dalam KUHP Nasional 2023, yang tidak hanya memperbarui norma kolonial, tetapi juga mengintegrasikan nilai lokal, prinsip keadilan restoratif, dan pengakuan terhadap delik adat. Selain itu, dalam ranah kenotariatan, paradigma ini menegaskan peran notaris sebagai penjaga integritas dan keadilan sosial, bukan sekadar pencatat formal transaksi hukum.

Dengan demikian, Ius Integrum Nusantara menandai pergeseran fundamental dari hukum sebagai alat kontrol menuju hukum sebagai agen transformasi sosial dan peradaban. Hukum Indonesia masa depan bukan sekadar replika Civil Law atau adaptasi Common Law, melainkan sistem hukum khas Nusantara—hidup, humanis, berkeadilan, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta identitas bangsa.

Hukum Indonesia kini berdiri di persimpangan sejarah dan masa depan. Paradigma Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa hukum bukan sekadar tumpukan pasal atau instrumen kontrol, tetapi organ hidup yang mencerminkan nilai, identitas, dan aspirasi bangsa. Integrasi Civil Law, fleksibilitas Common Law, serta legitimasi hukum adat dan Islam membentuk sistem hibrid yang adaptif, humanis, dan berpihak pada keadilan substantif. Transformasi ini—dari KUHP 2023 hingga praktik kenotariatan—menunjukkan bahwa hukum dapat memulihkan keseimbangan sosial, menghormati pluralitas, dan tetap berakar pada Pancasila. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, hukum Nusantara menawarkan visi masa depan: hukum yang hidup, berpijak pada nilai kemanusiaan, dan mampu meneguhkan jati diri bangsa. Paradigma ini bukan sekadar teori, melainkan cetak biru bagi Indonesia untuk menjadi contoh dunia: hukum yang mengatur sekaligus menghidupi, hukum yang menegakkan keadilan tanpa mengabaikan kemanusiaan.

Ius Integrum Nusantara dan Reorientasi Kenotariatan Indonesia di Era Global

Hukum Indonesia tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh dari sejarah panjang kolonialisme, tradisi adat, pengaruh agama, hingga modernitas global. Sistem hukum yang kita kenal hari ini adalah mosaik dari berbagai sumber: Civil Law dari Belanda, praktik yurisprudensial ala Common Law, norma sosial dari hukum adat, serta nilai moral dan spiritual dari hukum Islam. Dalam bentang pluralisme hukum inilah muncul paradigma baru: Ius Integrum Nusantara, yakni gagasan untuk menyatukan keragaman norma hukum Indonesia dalam satu sistem integratif yang hidup, kontekstual, dan berkepribadian bangsa.

Paradigma ini bukan sekadar wacana akademik, melainkan respons terhadap realitas sosial yang menuntut hukum lebih adaptif dan berkeadilan. Hukum yang hanya bertumpu pada kepastian formal terbukti kerap tumpul di hadapan realitas sosial yang majemuk. Begitu pula, hukum adat yang sarat nilai moral sering terpinggirkan oleh prosedur legalistik yang kaku. Di sinilah Ius Integrum Nusantara menawarkan jalan tengah: hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menyembuhkan; tidak hanya menertibkan, tetapi juga memanusiakan.

Hukum Indonesia bukan sekadar aturan tertulis atau warisan asing; ia adalah organ hidup bangsa, lahir dari pertemuan sejarah, adat, agama, dan modernitas global. Paradigma Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa hukum harus berfungsi lebih dari sekadar kontrol sosial: ia harus memanusiakan, menyembuhkan, dan menegakkan keadilan yang nyata. Dengan mengintegrasikan Civil Law, Common Law, hukum adat, dan nilai moral-spiritual Nusantara, hukum Indonesia siap menjadi sistem yang kontekstual, adaptif, dan berpijak pada Pancasila—hukum yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi meneguhkan identitas bangsa dan membimbing peradaban menuju keadilan sosial sejati.

Pluralisme Hukum dan Tantangan Integrasi

Salah satu tantangan terbesar bagi penerapan paradigma Ius Integrum Nusantara ialah bagaimana mengintegrasikan pluralisme hukum dalam kerangka hukum nasional. Indonesia hidup dalam pluralitas hukum yang kompleks: hukum negara, hukum adat, dan hukum agama berlaku berdampingan. Setiap sistem memiliki logika, nilai, dan legitimasi sosial yang berbeda. Pertanyaannya: bagaimana ketiganya bisa bersinergi tanpa saling menegasikan?

Hukum adat, sebagai living law, merepresentasikan jiwa masyarakat Nusantara. Ia tidak tertulis dalam pasal-pasal, tetapi hadir dalam praktik sehari-hari: musyawarah, keseimbangan sosial, dan harmoni komunitas. Prinsip ini sejatinya sejalan dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Namun, selama ini hukum adat sering kali terpinggirkan oleh sistem hukum formal yang positivistik dan hierarkis. Kasus sengketa tanah ulayat, misalnya, kerap diselesaikan tanpa mempertimbangkan aspek adat dan kultural, padahal keadilan substantifnya justru terletak di sana.

Paradigma Ius Integrum Nusantara berusaha menjembatani jurang tersebut. Ia menempatkan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, bukan sekadar pelengkap simbolik. Pendekatan ini sejalan dengan determinasi struktural dan fungsional dalam kerangka four point deterministik—yakni bahwa sistem hukum harus dibangun di atas struktur sosial dan nilai hidup masyarakat. Dengan demikian, hukum nasional tidak lagi sekadar meniru model Barat, melainkan tumbuh dari akar budaya Nusantara.

Hal serupa berlaku pada hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan penting, bukan hanya karena mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga karena nilai-nilai moral Islam kompatibel dengan prinsip keadilan sosial. Dalam bidang perbankan syariah, hukum keluarga, hingga zakat, hukum Islam telah terintegrasi secara formal dalam sistem hukum nasional. Ius Integrum Nusantara memandang hukum Islam bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri, melainkan dimensi spiritual dari hukum nasional. Ia menegaskan bahwa hukum Indonesia tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral-substantif.

Paradigma Ius Integrum Nusantara membuktikan bahwa hukum Indonesia bisa hidup di tengah pluralitas tanpa kehilangan jati diri. Hukum adat yang menjadi nadi komunitas, hukum Islam yang meneguhkan nilai moral, dan hukum negara yang menegakkan kepastian formal, bukan lagi entitas terpisah, melainkan bagian dari satu sistem integratif yang kontekstual dan berpijak pada Pancasila. Tantangan integrasi pluralisme hukum bukan sekadar teknis, tetapi soal keadilan substantif: hukum harus mampu menyembuhkan, memanusiakan, dan menegakkan harmoni sosial. Dengan Ius Integrum Nusantara, hukum nasional tidak hanya mengatur, tetapi juga menghidupkan nilai, menegaskan identitas bangsa, dan menempatkan keadilan di atas segalanya—sebuah hukum Nusantara yang hidup dan berjiwa rakyat.

Sinergi Civil Law, Common Law, dan Nilai Lokal

Sistem hukum Indonesia hari ini bukanlah sistem yang murni, melainkan sistem campuran (mixed system). Ia menggabungkan tiga pilar utama: kepastian dari Civil Law, fleksibilitas dari Common Law, dan legitimasi sosial dari hukum adat dan Islam. Sinergi inilah yang menjadi ruh dari paradigma Ius Integrum Nusantara.

Dalam praktiknya, hakim-hakim Indonesia semakin berani menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum, sebagaimana dalam tradisi Common Law. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, misalnya, memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan undang-undang secara progresif untuk menegakkan keadilan substantif. Namun, di sisi lain, sistem Civil Law tetap menjadi fondasi utama dalam legislasi dan kodifikasi, seperti KUHPerdata dan KUHP 2023.

Sinergi dua sistem ini diperkuat oleh kehadiran hukum adat dan Islam yang memberikan dimensi kemanusiaan dan moral. Hukum tidak lagi dipahami sebagai teks mati, melainkan sebagai organisme hidup yang tumbuh bersama dinamika sosial. Paradigma Ius Integrum Nusantara dengan demikian bukan hanya teori hukum, melainkan juga political doctrine—arah kebijakan hukum nasional yang mengakui pluralitas sebagai kekuatan, bukan kelemahan.

Sinergi Civil Law, Common Law, dan nilai lokal melalui paradigma Ius Integrum Nusantara membuktikan bahwa hukum Indonesia bisa hidup dan bernapas bersama masyarakatnya. Kepastian formal dari Civil Law, fleksibilitas interpretatif dari Common Law, serta legitimasi sosial dan moral dari hukum adat dan Islam, bukan lagi elemen terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling menguatkan. Hukum tidak lagi sekadar teks atau prosedur, tetapi instrumen keadilan substantif yang memanusiakan, menyembuhkan, dan menegaskan identitas bangsa. Dengan Ius Integrum Nusantara, hukum Indonesia menunjukkan jalan bagi sistem hukum modern: progresif, humanis, dan berakar pada nilai lokal—sebuah hukum yang bukan hanya mengatur, tetapi juga menghidupkan.

Menuju Hukum Nasional yang Responsif dan Berkarakter

Paradigma Ius Integrum Nusantara menawarkan arah baru bagi pengembangan hukum Indonesia yang lebih responsif dan berkarakter. Ia mengajarkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus menjadi refleksi nilai hidup bangsa. Implementasi nyata paradigma ini dapat ditemukan pada pembaruan KUHP Nasional 2023, revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pengakuan hukum adat dalam berbagai putusan peradilan. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah membangun sistem hukum yang integratif—yang mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanusiaan secara simultan.

Di bidang kenotariatan, paradigma ini memiliki implikasi yang signifikan. Notaris bukan sekadar pejabat yang mengesahkan akta, tetapi juga penjaga integritas hukum dan moralitas publik. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, notaris harus memahami hukum sebagai instrumen sosial yang hidup. Ia harus peka terhadap pluralitas hukum di Indonesia—baik dalam transaksi berbasis adat, keagamaan, maupun praktik bisnis modern. Dengan demikian, notaris berperan tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga mediator nilai dan keadilan sosial.

Paradigma Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa hukum Indonesia harus lebih dari sekadar teks atau prosedur: ia harus hidup, responsif, dan berkarakter. Dari KUHP 2023 hingga revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, hukum menunjukkan wajahnya yang integratif—memadukan kepastian, keadilan substantif, dan nilai kemanusiaan. Notaris, hakim, legislator, dan seluruh aparat hukum dipanggil untuk menjadi penjaga integritas sekaligus mediator nilai, yang mampu menjembatani Civil Law, Common Law, dan hukum adat. Menuju masa depan, hukum nasional bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga meneguhkan identitas bangsa, memulihkan keadilan sosial, dan membentuk peradaban hukum yang berakar pada Pancasila—sebuah hukum yang hidup, humanis, dan berjiwa Nusantara.

Dari Positivisme ke Integralisme Hukum

Sejak lama, hukum Indonesia terjebak dalam dikotomi antara kepastian (positivisme hukum) dan keadilan (realisme hukum). Positivisme menekankan teks dan kepastian, tetapi sering kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial. Sebaliknya, realisme hukum menekankan konteks dan pengalaman, tetapi kerap mengabaikan struktur dan sistematika hukum. Paradigma Ius Integrum Nusantara hadir sebagai bentuk evolusi epistemologis menuju integralisme hukum—upaya untuk memadukan rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas dalam satu bangunan hukum yang utuh.

Dalam konteks ini, hukum Indonesia dapat menjadi model alternatif bagi dunia: hukum yang berakar lokal namun berpandangan global. Sebagaimana dikatakan oleh Holmes Jr., “The life of the law has not been logic; it has been experience.” Dalam semangat itu, hukum Indonesia harus berani mengakui pengalaman sosial dan kulturalnya sendiri sebagai sumber hukum yang sah.

Dari positivisme yang kaku hingga realisme yang kontekstual, hukum Indonesia kini menapak jalan integralisme melalui paradigma Ius Integrum Nusantara. Hukum tidak lagi sekadar teks atau prosedur, tetapi organisme hidup yang memadukan kepastian, keadilan, dan nilai-nilai moral-spiritual masyarakat. Dengan akar lokal dan pandangan global, sistem hukum ini berani mengakui pengalaman sosial, adat, dan spiritual sebagai sumber legitimasi, menjadikan Indonesia bukan sekadar pengikut Civil Law atau Common Law, melainkan laboratorium hukum yang humanis, berkarakter, dan mampu membentuk peradaban hukum yang khas Nusantara.

Ius Integrum Nusantara di Tengah Globalisasi

Globalisasi hukum memunculkan dua arus besar: universalisasi nilai dan lokalisasi identitas. Banyak negara berusaha menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional seperti human rights, data protection, dan environmental law. Namun, di sisi lain, negara-negara seperti Jepang, Afrika Selatan, dan Indonesia berusaha mempertahankan identitas hukumnya sendiri.

Ius Integrum Nusantara menolak dikotomi antara lokalisme dan universalitas. Ia menegaskan bahwa nilai lokal dapat memiliki makna universal, dan prinsip universal dapat diadaptasi secara lokal. Misalnya, prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam Pancasila sejajar dengan konsep human dignity dalam hukum internasional. Begitu pula, musyawarah mufakat mencerminkan filosofi deliberative democracy dalam teori politik global.

Dalam ranah ekonomi dan lingkungan, hukum adat Indonesia yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam menawarkan kontribusi penting bagi konsep sustainable law yang kini menjadi agenda global. Prinsip tanah ulayat, misalnya, mengandung gagasan ekologis yang jauh melampaui logika kepemilikan privat ala Barat.

Di tengah arus globalisasi hukum yang mendesak negara menyesuaikan diri dengan standar internasional, Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa hukum Indonesia tidak harus kehilangan jati diri. Paradigma ini membuktikan bahwa nilai lokal seperti musyawarah, kearifan ekologis, dan keadilan sosial bukan sekadar warisan budaya, tetapi memiliki relevansi universal. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai alat adaptasi pasif, melainkan sebagai agen dialog antara tradisi Nusantara dan tantangan global—membuktikan bahwa Indonesia dapat menulis narasi hukum yang khas, humanis, dan relevan di panggung dunia.

Dimensi Global dan Determinasi Empat Titik

Paradigma Four Point Determinalistik yang menjadi dasar Ius Integrum Nusantara menawarkan kerangka sistemik untuk memahami perjalanan hukum Indonesia.

Pertama, Determinasi Historis: hukum Indonesia lahir dari warisan kolonial Civil Law, tetapi sejarah itu bukan beban; ia menjadi fondasi untuk membangun sistem hukum yang reflektif dan adaptif.

Kedua, Determinasi Struktural: struktur hukum Indonesia bersifat polisentris, terdiri dari lembaga formal dan lembaga sosial seperti adat dan agama, yang sejajar dalam legitimasi moral.

Ketiga, Determinasi Fungsional: hukum harus menjadi empowerment mechanism—alat pemberdayaan, bukan sekadar alat kontrol sosial.

Keempat, Determinasi Futuristik: hukum harus mampu menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan, tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

Keempat determinasi ini bukanlah tahapan linier, tetapi simpul-simpul yang saling berinteraksi. Dari sinilah lahir konsep smart legal civilization—peradaban hukum cerdas yang menyeimbangkan teknologi dengan etika, dan inovasi dengan kemanusiaan.

Paradigma Four Point Determinalistik menegaskan bahwa hukum Indonesia bukan sekadar tumpukan pasal dan prosedur, melainkan organisme sosial yang hidup—menyatukan sejarah, struktur, fungsi, dan proyeksi masa depan dalam satu kesatuan bermakna. Dari warisan kolonial hingga tantangan digital, dari lembaga formal hingga hukum adat dan agama, hukum berperan sebagai jembatan antara kepastian, keadilan, dan kemanusiaan. Inilah pijakan bagi lahirnya smart legal civilization: peradaban hukum cerdas yang mampu menjawab kompleksitas zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai Nusantara, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia mampu menulis hukum yang relevan, humanis, dan visioner di panggung global.

Etika Digital dan Kecerdasan Moral

Era digital memaksa hukum untuk beradaptasi dengan kecepatan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari privasi data, transaksi kripto, hingga kecerdasan buatan, semua membutuhkan landasan hukum yang tidak hanya teknis, tetapi juga etis.

Ius Integrum Nusantara memberi arah baru bagi pembangunan digital ethics di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, dapat menjadi fondasi bagi etika hukum digital: menghormati martabat manusia dan menegakkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, teknologi bukan tujuan, melainkan sarana untuk kemanusiaan. Nilai gotong royong dapat diterjemahkan menjadi norma sosial digital yang menekankan transparansi, tanggung jawab kolektif, dan non-diskriminasi.

Hukum adat pun menawarkan pandangan alternatif terhadap teknologi. Ia mengajarkan bahwa setiap inovasi harus membawa keseimbangan antara manusia, alam, dan komunitas. Maka, ketika dunia membicarakan AI ethics dalam kerangka efisiensi dan otonomi, Indonesia dapat menawarkan nilai tambahan: kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan ekologis.

Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kecerdasan buatan, Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa hukum Indonesia tidak boleh hanya teknis atau reaktif, tetapi harus berakar pada kecerdasan moral dan nilai kemanusiaan. Dengan Pancasila sebagai kompas, hukum digital menjadi instrumen yang menghormati martabat manusia, menegakkan keadilan sosial, dan menjaga keseimbangan antara inovasi, masyarakat, dan alam. Dari prinsip gotong royong hingga hukum adat yang bijak, Indonesia memiliki peluang menjadi laboratorium etika digital global—menunjukkan bahwa teknologi paling canggih pun tidak berarti apa-apa jika dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.

Refleksi Kritis dan Tantangan Akademik

Meski potensinya besar, penerapan Ius Integrum Nusantara tidak mudah. Tantangan epistemologis muncul karena paradigma hukum yang dominan masih positivistik. Diperlukan keberanian akademik untuk melampaui batasan analisis normatif menuju pendekatan integratif yang memadukan hukum dengan sosiologi, antropologi, dan filsafat.

Tantangan kelembagaan pun tidak kecil. Struktur birokrasi hukum yang rigid sering menjadi penghambat inovasi. Dibutuhkan reformasi peradilan, kurikulum hukum, dan kebijakan legislasi agar lebih terbuka terhadap pluralisme. Di sisi global, Indonesia juga perlu menjaga legal sovereignty di tengah tekanan harmonisasi hukum internasional. Namun, setiap tantangan adalah peluang. Jika dikelola dengan visi yang benar, paradigma ini justru dapat menjadi sumbangan intelektual Indonesia bagi dunia, sebagaimana Asian Values di Asia Timur atau Ubuntu Law di Afrika Selatan.

Tantangan penerapan Ius Integrum Nusantara memang nyata—dari dominasi positivisme akademik hingga birokrasi hukum yang rigid, bahkan tekanan global terhadap harmonisasi hukum. Namun justru di sanalah peluang besar terbentang: hukum Indonesia bisa menembus batas normatif dan menjadi laboratorium integratif yang memadukan norma, nilai sosial, dan filosofi hidup bangsa. Jika dikelola dengan keberanian intelektual dan reformasi kelembagaan yang visioner, paradigma ini bukan sekadar jawaban bagi hukum nasional, tetapi potensi sumbangan global—sebuah peradaban hukum Nusantara yang unik, humanis, dan berkarakter.

Kenotariatan dalam Paradigma Integratif

Dalam konteks kenotariatan, paradigma Ius Integrum Nusantara membuka horizon baru. Notaris bukan lagi sekadar pelaksana teks undang-undang, tetapi juga mediator nilai. Dalam masyarakat plural, akta yang dibuat notaris tidak hanya mencerminkan perjanjian hukum, tetapi juga simbol kepercayaan sosial. Notaris dituntut memahami adat, norma agama, dan dinamika ekonomi agar dapat menegakkan keadilan substantif dalam setiap transaksi.

Revisi UU Jabatan Notaris yang tengah disiapkan memperlihatkan arah baru itu—integrasi prinsip keadilan sosial, etika profesional, dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, notaris menjadi penjaga integritas hukum sekaligus pilar moral masyarakat modern. Dalam paradigma Ius Integrum Nusantara, notaris tampil bukan sekadar sebagai pencatat formal, tetapi sebagai penjaga integritas dan mediator nilai di tengah pluralitas hukum dan sosial. Akta yang ditandatangani bukan sekadar dokumen legal, melainkan simbol kepercayaan, etika, dan keadilan substantif. Revisi UU Jabatan Notaris mempertegas peran ini: hukum tidak hanya diadministrasikan, tetapi juga dihidupi, menjadikan notaris pilar moral sekaligus instrumen transformasi masyarakat modern yang berkeadaban.

Menuju Hukum Indonesia Masa Depan

Ius Integrum Nusantara adalah lebih dari sekadar teori hukum; ia adalah manifesto moral bagi hukum Indonesia masa depan. Dengan memadukan determinasi historis, struktural, fungsional, dan futuristik, paradigma ini menawarkan visi hukum yang utuh—yang menyeimbangkan kepastian dan keadilan, rasionalitas dan spiritualitas, lokalitas dan globalitas.

Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, hukum Indonesia dapat menjadi penengah peradaban: membangun harmoni antara modernitas dan tradisi, antara teks dan nilai, antara manusia dan kemanusiaan. Jika paradigma ini diterapkan secara konsisten, Indonesia tidak hanya memiliki hukum yang hidup (living law), tetapi juga hukum yang menghidupkan—menjadi jembatan antara norma dan nurani, antara tatanan dan keadilan.

Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa hukum Indonesia masa depan bukan sekadar perangkat formal, tetapi cermin nilai dan moral bangsa.

Dengan menyatukan sejarah, struktur sosial, fungsi pemberdayaan, dan kesiapan menghadapi tantangan digital, paradigma ini menegaskan hukum sebagai jembatan antara kepastian dan keadilan, teks dan nurani, lokal dan global. Jika diwujudkan secara konsisten, Indonesia bukan hanya memiliki hukum yang hidup, tetapi hukum yang menghidupkan—menjadi pengikat sosial sekaligus penjaga kemanusiaan dalam peradaban yang terus berubah.

Ius Integrum Nusantara membuktikan bahwa hukum Indonesia bukan sekadar tumpukan pasal atau kode etik formal, melainkan arena moral yang hidup—tempat nilai, keadilan, dan nurani diuji. Paradigma ini menuntut keberanian: keberanian untuk menembus rigiditas positivisme, mengakui pluralitas sosial, dan menegakkan keadilan substantif di tengah kompleksitas modernitas. Hukum tidak lagi cukup “diterapkan”; ia harus dihidupi, dibela, dan diwujudkan. Pertanyaannya sekarang: apakah kita siap menjadikan hukum bukan hanya instrumen pengatur, tetapi penggerak moral dan pengikat kemanusiaan bangsa?

Paradigma Ius Integrum Nusantara dan Reorientasi Kenotariatan di Era Global

Hukum Indonesia tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia merupakan hasil dialektika panjang antara warisan kolonial, nilai adat, ajaran agama, dan tantangan global modern. Sistem hukum nasional hari ini adalah mosaik pluralisme: Civil Law yang diwariskan Belanda, praktik Common Law yang mulai diadaptasi dalam peradilan, serta hukum adat dan Islam yang hidup dalam masyarakat. Namun, di tengah keragaman itu, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana menyatukan sistem hukum yang majemuk ini menjadi satu sistem yang utuh, adil, dan berkepribadian Indonesia?

Pertanyaan itu dijawab oleh gagasan Ius Integrum Nusantara, sebuah paradigma hukum integratif yang berupaya menyinergikan pluralitas norma, nilai, dan praktik hukum dalam satu sistem nasional yang hidup dan kontekstual (Situmorang, 2022). Paradigma ini tidak hanya berbicara tentang unifikasi hukum, melainkan juga tentang pembentukan jiwa hukum Indonesia—suatu sistem yang menggabungkan kepastian Civil Law, fleksibilitas Common Law, legitimasi sosial hukum adat, dan nilai kemanusiaan hukum Islam dalam satu kesatuan harmonis.

Ius Integrum Nusantara menegaskan satu hal: hukum Indonesia bukan sekadar teks yang dibaca dan ditaati, melainkan medan ujian moral, sosial, dan budaya. Di era global, notaris, hakim, dan pembuat kebijakan dihadapkan pada tugas yang lebih besar daripada sekadar menegakkan prosedur—mereka harus menjadi penjaga integritas, mediator nilai, dan penggerak keadilan substantif. Paradigma ini menantang kita semua: apakah hukum akan tetap menjadi kode kaku, ataukah kita berani menghidupinya, menjadikannya jembatan antara tradisi, modernitas, dan nurani bangsa? Di sinilah keberanian moral Indonesia diuji.

Ius Integrum Nusantara: Fondasi Konseptual dan Cita Hukum Bangsa

Secara konseptual, Ius Integrum Nusantara berpijak pada empat determinasi utama: historis, struktural, fungsional, dan futuristik. Keempatnya membentuk kerangka berpikir sistemik untuk membangun hukum nasional yang bukan hanya tertulis, tetapi juga hidup di tengah masyarakat.

Determinasi historis menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia berakar pada tradisi Civil Law kolonial Belanda, yang memberikan dasar kodifikasi dan kepastian hukum. Namun, kepastian ini sering kali kaku dan gagal memahami realitas sosial yang majemuk. Karena itu, hukum adat dan nilai Pancasila perlu dijadikan pijakan agar hukum tetap relevan dengan keadilan hidup bangsa (Rahardjo, 2023).

Determinasi struktural memandang bahwa hukum Indonesia bersifat hibrid. Ia memadukan bentuk formal Civil Law—dengan undang-undang sebagai sumber utama—dan dinamika Common Law, di mana hakim aktif menafsirkan hukum untuk menegakkan keadilan substantif. Sinergi ini mulai tampak dalam praktik yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berani menafsirkan norma secara progresif, misalnya dalam perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, di mana hakim menempatkan kemanusiaan di atas formalisme teks.

Determinasi fungsional mengembalikan hukum pada perannya sebagai alat transformasi sosial. Dalam paradigma Ius Integrum, hukum tidak sekadar alat kontrol, tetapi juga sarana pemulihan sosial—sebagaimana diadopsi dalam konsep restorative justice yang kini diatur dalam KUHP Nasional 2023 (Prasetyo & Suryanto, 2023).

Determinasi futuristik melengkapi ketiganya dengan visi ke depan. Hukum Indonesia harus mampu menjawab tantangan era digital, kecerdasan buatan, dan integrasi ekonomi global tanpa kehilangan akar moral Pancasila. Paradigma ini menuntut hukum yang responsif terhadap teknologi sekaligus adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Hutabarat, 2024).

Keempat determinasi ini melahirkan satu simpulan moral: hukum Indonesia tidak boleh hanya menjadi perangkat normatif, melainkan harus menjadi sistem nilai yang hidup, berkembang, dan membentuk karakter bangsa.

Ius Integrum Nusantara mengingatkan kita bahwa hukum Indonesia bukan sekadar pasal dan prosedur—ia adalah arena moral dan sosial yang menunggu keberanian kita untuk mewujudkannya. Dari akar historis, struktur hibrid, fungsi transformasional, hingga visi futuristik, hukum harus hidup bersama masyarakat, menegakkan keadilan, dan membentuk karakter bangsa. Paradigma ini menantang setiap pembuat kebijakan, hakim, dan notaris: apakah kita cukup berani menjadikan hukum sebagai jembatan antara norma dan nurani, antara modernitas dan tradisi, ataukah hukum akan tetap mati di tangan mereka yang hanya membaca teks tanpa melihat jiwa bangsa? Indonesia membutuhkan hukum yang tidak hanya ditaati, tetapi juga dihidupi—dan keberanian itu ada di tangan kita semua.

Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat: Dialektika Sistem dan Jiwa Hukum

Di antara ketiga sistem hukum yang berinteraksi di Indonesia, Civil Law menjadi pondasi struktural yang paling dominan. Kodifikasi hukum, hierarki norma, dan pembentukan undang-undang menjadi ciri khasnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadapi keterbatasan dalam menjawab kasus-kasus sosial yang tidak diatur secara eksplisit. Karena itu, praktik case-based reasoning ala Common Law mulai diadopsi dalam peradilan nasional, memperkaya interpretasi hukum dan memberi ruang bagi keadilan substantif.

Di sisi lain, hukum adat menjadi sumber legitimasi sosial. Ia tidak tertulis, tetapi dihayati. Prinsipnya sederhana: hukum harus mengembalikan keseimbangan, bukan sekadar menghukum. Dalam masyarakat adat, penyelesaian konflik lebih mengutamakan musyawarah dan pemulihan sosial, bukan sanksi formal. Prinsip inilah yang kini diadopsi dalam sistem keadilan restoratif nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan pengakuan terhadap hutan adat merupakan bukti nyata bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Integrasi ini bukan kompromi, tetapi pengakuan terhadap kenyataan sosial bahwa hukum yang hidup di masyarakat adalah sumber legitimasi tertinggi hukum negara (Rahardjo, 2023).

Integrasi Civil Law, Common Law, dan hukum adat bukan sekadar manuver teknis; ia adalah refleksi dari jiwa hukum Indonesia. Kodifikasi dan prosedur memberikan kepastian, yurisprudensi memberi fleksibilitas, sementara hukum adat menghadirkan legitimasi sosial dan kemanusiaan. Dialektika ini menantang kita semua—pembuat undang-undang, hakim, notaris, dan masyarakat—untuk melihat hukum bukan hanya sebagai teks mati, tetapi sebagai alat hidup yang menegakkan keadilan, memulihkan keseimbangan, dan membentuk karakter bangsa. Hukum Indonesia, dengan segala pluralitasnya, hanya akan benar-benar hidup jika kita berani menghidupkannya.

Hukum Indonesia bukan sekadar rangkaian pasal dan prosedur. Ia adalah arena moral—tempat di mana kepastian bertemu keadilan, teks bertemu nurani, dan aturan bertemu budaya. Civil Law memberi struktur, Common Law memberi fleksibilitas, hukum adat memberi jiwa; tetapi semuanya akan mati jika kita hanya diam.

Paradigma Ius Integrum Nusantara menantang setiap aktor hukum—dari legislator hingga notaris, dari hakim hingga warga biasa—untuk berani menghidupkan hukum. Tidak cukup sekadar menaatinya; hukum harus diterapkan dengan keberanian moral. Indonesia hanya akan memiliki hukum yang benar-benar hidup jika kita semua berani menjadikannya alat keadilan, pemulihan, dan kemanusiaan.

Kenotariatan dalam Paradigma Integratif

Paradigma Ius Integrum Nusantara juga memberi arah baru bagi profesi kenotariatan. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik dan pelindung nilai keadilan dalam transaksi hukum.

Dalam kerangka paradigma integratif, peran notaris harus diperluas dari sekadar administratif menjadi moral dan sosial. Notaris dituntut untuk memahami keragaman hukum yang berlaku—baik adat, Islam, maupun hukum modern—agar setiap akta yang dibuat bukan hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial.

Fauzi (2024) menegaskan bahwa jabatan notaris kini memasuki era transformatif: dari profesi legalistik menjadi profesi etis yang menanamkan integritas dan keadilan sosial. Rancangan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yang mulai mengintegrasikan prinsip pluralisme hukum merupakan langkah awal menuju sistem kenotariatan yang kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, kenotariatan Indonesia dapat menjadi wajah nyata dari hukum integratif Nusantara: rasional seperti Civil Law, fleksibel seperti Common Law, dan bermoral seperti hukum adat. Kenotariatan Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah: akta yang dulu hanya sekadar dokumen formal kini bisa menjadi simbol keadilan dan kepercayaan publik. Paradigma Ius Integrum Nusantara menuntut notaris untuk berani melampaui teks—memahami adat, agama, dan konteks sosial—agar hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi hidup dan bermakna secara moral. Masa depan hukum kita menunggu keberanian mereka, dan juga kita semua, untuk menjadikan setiap akta sebagai cermin integritas bangsa. Hukum bukan sekadar aturan; ia adalah arena moral yang menunggu keberanian kita untuk menegakkannya.

Variabel dan Parameter: Rancang Bangun Sistem Hukum Nasional

Paradigma Ius Integrum Nusantara dapat dijabarkan secara operasional melalui empat variabel hukum utama dan lima parameter hukum kunci yang saling berkaitan.

Pertama, variabel historis menekankan kesinambungan antara warisan kolonial dan realitas sosial modern. Parameter utamanya adalah relevansi historis dan pengakuan pluralitas tradisi, agar hukum nasional tetap berpijak pada akar sejarah tanpa menjadi konservatif.

Kedua, variabel struktural menyoroti efektivitas institusi hukum dan koherensi sistemik. Parameter ini memastikan hukum tidak hanya tertulis tetapi juga terimplementasi secara konsisten, dengan kapasitas adaptasi terhadap dinamika sosial.

Ketiga, variabel fungsional mengaitkan hukum dengan peran sosial, ekonomi, dan ekologis. Di sini, parameter keadilan substantif, efisiensi penyelesaian sengketa, dan harmoni ekologis menjadi tolok ukur keberhasilan hukum sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Keempat, variabel futuristik mengantisipasi perkembangan hukum digital, kecerdasan buatan, dan hukum lintas negara. Parameter utamanya adalah adaptabilitas teknologis dan perlindungan nilai lokal, agar hukum Indonesia tidak kehilangan identitas dalam arus globalisasi.

Dari variabel-variabel itu, lima parameter operasional menjadi pedoman implementatif: kepastian hukum, keadilan substantif, nilai lokal, integrasi internasional, dan adaptabilitas digital.

Keseluruhannya menjamin hukum yang prediktabel namun fleksibel, nasional namun global, tradisional namun modern. Paradigma Ius Integrum Nusantara menunjukkan bahwa membangun hukum nasional bukan sekadar menulis undang-undang, tetapi merancang sistem yang hidup, adaptif, dan bermoral. Variabel historis, struktural, fungsional, dan futuristik, serta lima parameter kunci, bukan sekadar teori—mereka adalah instruksi bagi bangsa untuk menghadirkan hukum yang adil, relevan, dan berkarakter. Kini, tantangannya jelas: apakah kita cukup berani mewujudkan hukum Indonesia sebagai arena moral, bukan sekadar aturan? Dunia menunggu jawaban kita.

Model Konseptual Sistem Hukum Nasional: Ius Integrum Nusantara

Model konseptual hukum nasional berbasis Ius Integrum Nusantara membentuk rantai interaksi antara nilai, struktur, dan fungsi hukum. Paradigmanya bergerak dari fondasi filosofis menuju tataran praksis kebijakan.

Secara filosofis, Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa hukum bukan hanya instrumen negara, tetapi juga ekspresi nilai kemanusiaan bangsa. Secara struktural, ia menata ulang lembaga hukum agar lebih responsif dan transparan. Secara fungsional, ia menempatkan hukum sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Dan secara futuristik, ia memastikan sistem hukum Indonesia siap menghadapi era digital tanpa kehilangan jati diri.

Bagan konseptualnya dapat divisualisasikan sebagai piramida interaktif: pada puncak terdapat Paradigma Ius Integrum Nusantara sebagai payung nilai, di bawahnya empat variabel hukum sebagai pilar, dan pada lapisan dasar lima parameter hukum sebagai fondasi operasional. Integrasi dari seluruh elemen ini menghasilkan sistem hukum nasional yang adaptif, humanis, Model konseptual Ius Integrum Nusantara menunjukkan bahwa membangun hukum nasional bukan sekadar merumuskan aturan, tetapi menegakkan nilai, integritas, dan keadilan secara simultan. Dari filosofi hingga praksis, dari struktur hingga fungsi, hukum Indonesia dipanggil untuk hidup, beradaptasi, dan menjadi refleksi moral bangsa. Kini pertanyaannya: apakah kita cukup berani menjadikan hukum bukan hanya sebagai piramida norma, tetapi arena moral yang menantang keberanian kita untuk menegakkannya? Dunia—dan masyarakat kita sendiri—menunggu jawabannya.

Hukum sebagai Jiwa Nusantara

Paradigma Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa hukum Indonesia tidak lagi hanya sekadar alat kontrol sosial, tetapi medium pembentukan karakter bangsa, pelindung kemanusiaan, dan penopang peradaban. Ia menyatukan Civil Law yang rasional, Common Law yang fleksibel, nilai Pancasila yang humanis, serta kearifan lokal yang kontekstual.

Hukum masa depan Indonesia, berjiwa Ius Integrum Nusantara, adalah hukum yang menghidupkan nilai kemanusiaan, bukan hanya menegakkan norma. Ia adalah hukum yang mengharmonisasikan tradisi dan inovasi, lokal dan global, kepastian dan keadilan, manusia dan alam. Hukum Indonesia, bila dilihat melalui lensa Ius Integrum Nusantara, bukan sekadar kumpulan norma formal, melainkan ekspresi hidup dari jiwa bangsa—sebuah Volksgeist ala Von Savigny yang menjadikan hukum sebagai cerminan pengalaman, nilai, dan karakter masyarakatnya. Civil Law, Common Law, Pancasila, dan hukum adat bukan hanya sistem; mereka adalah denyut moral dan budaya yang membentuk identitas hukum Indonesia. Kini tantangannya jelas: maukah kita menegakkan hukum hanya sebagai teks, atau berani menjadikannya medium hidup yang menghidupkan keadilan, kemanusiaan, dan martabat bangsa? Hukum Indonesia menunggu keberanian kita—keberanian untuk menjadikannya arena moral, bukan sekadar aturan.

Paradigma ini bukan sekadar gagasan akademik, melainkan manifesto moral dan intelektual bagi masa depan hukum Indonesia: hukum yang berintegritas, adaptif, dan universal—menjadi model hukum dunia yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan sosial, dan martabat bangsa. Hukum Indonesia, jika dipahami sebagai jiwa Nusantara, bukan lagi sekadar aturan yang dibaca dan ditegakkan. Ia adalah arena moral di mana nilai, keadilan, dan kemanusiaan diuji—dan di sinilah keberanian kita benar-benar diuji: maukah kita menjadikan hukum hidup, atau membiarkannya mati di atas kertas?

Transformasi Digital dan Integritas Jabatan Notaris Indonesia